Détail de l'archive

Eaux karstiques : concentré de vie dans les biofilms bactériens

22 janvier 2014 |

La vie microbienne a déjà été bien étudiée dans les lacs et les rivières. Les bactéries, les algues planctoniques et les micro-organismes du zooplancton conditionnent la dynamique biochimique de ces milieux. Les communautés microbiennes des milieux aquatiques souterrains, en revanche, sont encore très mal connues. C’est d’autant plus étonnant que, d’après de récentes estimations, les bactéries représenteraient plus de la moitié de la biomasse terrestre et près de 40% d’entre elles vivraient dans les aquifères. Leur existence n’a aucune incidence sur la santé des consommateurs mais elle influe fortement sur les processus biogéochimiques qui se déroulent en sous-sol, notamment la formation des structures karstiques. Une équipe de chercheurs provenant de plusieurs pays, dont la Suisse, étudie actuellement la biodiversité, la distribution et les fonctions écologiques des communautés microbiennes des réseaux karstiques. Ses premiers résultats sont étonnants.

90% des bactéries non fixées sont en état de dormance

Dans certains pays comme la Suisse, l’Autriche, l’Italie ou l’Allemagne, plus de 70% de l’eau captée pour la production d’eau potable est d’origine souterraine, souvent karstique. Les sources karstiques fournissent cependant un approvisionnement de qualité moins régulière et moins fiable que les aquifères situés dans les graviers et les sables des fonds de vallée. En effet, leur eau peut, en cas de pluie, être polluée par des apports de surface qui pénètrent très rapidement dans le réseau via le système de failles et crevasses et peuvent ressortir à la résurgence sans avoir été significativement dégradés.

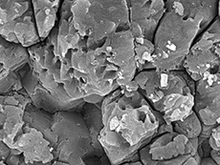

Avec plusieurs collègues de l’Université technique de Vienne, la microbiologiste Inés Wilhartitz, de l’Eawag, a démontré que les aquifères karstiques abritaient des communautés microbiennes autochtones spécifiques différentes selon les types de sources. Leurs travaux ont révélé que les eaux karstiques renfermaient des procaryotes planctoniques mais que plus de 90% d’entre eux étaient en état de dormance, c’est-à-dire qu’ils ne présentaient quasiment aucune activité métabolique. Ce comportement pourrait s’expliquer par la grande pauvreté nutritive de l’eau. « Mais cela ne veut pas dire que les systèmes karstiques soient exempts d’activité biologique », avertit Inés Wilhartitz. Car les essais des scientifiques ont montré que, dans le karst, la vie se concentre dans les biofilms qui se développent sur les rochers et à l’abri des plus petites anfractuosités (Fig. 2). « La production bactérienne et, probablement, de nombreuses autres réactions métaboliques y sont un million de fois plus intenses que dans la colonne d’eau », explique la biologiste. Ce qui signifie que les processus biogéochimiques dans lesquels sont impliqués les bactéries, et notamment la capacité d’autoépuration de l’eau, sont dus à une activité qui se déroule presqu’exclusivement dans les biofilms.

Une biodiversité influencée par les activités dans le bassin versant

Les chercheurs ont choisi d’étudier 40 aquifères karstiques répartis sur tout l’Arc alpin pour tenter d’en savoir plus sur la composition de ces communautés biotiques particulières et sur leurs spécificités locales. Plus leurs connaissances sur les fonctions des biofilms dans les milieux hypogés se précisent, plus les biologistes s’interrogent sur le rôle et les implications de leur composition. Il semble en effet que la distribution géographique des espèces soit le reflet des activités humaines et évènements hydrologiques dans le bassin versant autant que des facteurs écologiques comme la nature des roches ou le temps de séjour de l’eau dans le réseau. Il est ainsi fort probable que les communautés des aquifères karstiques réagissent très rapidement aux stress comme par exemple aux pollutions en provenance de la surface. Il est donc primordial de mieux caractériser ces interactions ; pour ce faire, il importe tout d’abord de collecter un très grand nombre d’informations sur ces biocénoses.

Grâce aux nouvelles méthodes d’analyse génétique (séquençage en parallèle et analyse des divergences entre les communautés et en leur sein), de grandes quantités de données ont été recueillies au cours des deux dernières années sur la microbiologie des karsts. Elles permettent pour la première fois de définir un état de référence pour les aquifères karstiques étudiés. « A partir de cet état des lieux, nous serons bientôt en mesure de détecter des modifications futures dans la composition et le fonctionnement des communautés microbiennes karstiques, qu’elles soient dues au changement climatique, au tourisme, à l’agriculture ou à toute autre contrainte », explique Inés Wilhartitz. Au regard de ces influences, la protection préventive de la biodiversité et de la viabilité de ces écosystèmes hypogés sensibles ne répond pas uniquement à des préoccupations d’ordre éthique mais devient un réel enjeu environnemental et sanitaire.

Détection précoce de la contamination des aquifères karstiques

Cependant, l’utilité des études actuelles ne se limite pas à la détection de changements environnementaux futurs. Leurs résultats peuvent d’ores et déjà être utilisés pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable à partir des aquifères karstiques : une modification subite du nombre de cellules bactériennes ou la présence de certains composés carbonés dans l’eau souterraine peuvent déjà alerter sur l’arrivée de perturbations de la qualité de l’eau dues à des orages ou autres contraintes dans le bassin versant avant même l’arrivée des nouveaux flux de surface. Si les responsables des captages disposent de ces informations suffisamment tôt, ils peuvent retirer les sources problématiques du réseau de distribution avant toute contamination.

Régulation par les attaques virales et l’abondance de nourriture

Plus encore dans les eaux souterraines que dans les autres écosystèmes, les bactéries jouent un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire en servant de nourriture aux animaux de niveau d’organisation biologique supérieur à elles, comme les flagellés par exemple. La vieille histoire de la proie et du prédateur, pourrait-on dire. Ce serait compter sans Inés Wilhartitz et ses collègues qui viennent de démontrer que, dans le karst, les bactéries étaient assez peu menacées par des organismes de niveau trophique supérieur mais que leur population était davantage régulée par le jeu d’attaques virales et de variations de l’abondance de nourriture. Les fragments bactériens qui résultent de ces attaques servent à leur tour de nourriture aux bactéries survivantes. Cet aspect pourrait être décisif pour la survie des communautés microbiennes autochtones inhérentes aux eaux karstiques puisque, dans les réseaux dans lesquels l’eau séjourne très longtemps (de 10 à 20 ans), les apports nutritifs en provenance de la surface deviennent progressivement insignifiants.

Le projet «Microbiological communities inherent to karstic aquifers – ecological driving forces in the depth» est financé par le Fonds national suisse dans le cadre du programme «Ambizione» et se poursuit jusqu’au printemps 2014. Aux côtés de l’Eawag, l’Université technique de Vienne, les Universités de Ljubljana (Slovénie) et de Greifswald (Allemagne), le laboratoire privé autrichien Joanneum Research, l’Office fédéral suisse de l’environnement et d’autres organisations gouvernementales sont impliqués dans le projet. Pour en savoir plus

Karst

Extérieurement reconnaissable à ses formations parfois bizarres comme les dolines ou les lapiés (sur la photo, lapiaz à proximité du col du Pragel dans le canton de Schwyz), le karst est avant tout caractérisé par un réseau hydrographique presqu’entièrement souterrain. L’eau ne s’infiltre ou ne s’écoule pas majoritairement dans des roches poreuses mais au travers de crevasses et cavités formées au cours du temps par dissolution chimique du calcaire (carbonate de calcium) et de roches sédimentaires similaires. L’eau réagit avec le dioxyde de carbone pour former de l’acide carbonique qui attaque ensuite le calcaire. En produisant du gaz carbonique par leur métabolisme, les micro-organismes sont impliqués dans cet équilibre entre carbonate de calcium et acide carbonique. D’après les spécialistes, 20 à 25% de la population humaine dépend totalement ou partiellement des aquifères karstiques pour son approvisionnement en eau potable. La Suisse compte d’importantes formations karstiques dans le Jura, dans la région du Höllloch dans le canton de Schwyz et dans le district de Toggenburg.

Réseau de cavités des Siebenhengste - Hohgant dans l’Oberland bernois. Dans les zones karstiques, l’eau peut séjourner une vingtaine d’années dans le sous-sol avant de refaire surface.

(Foto: Robbie Shone)

Plaquette de calcaire observée au microscope électronique à balayage, à gauche, au début de l’essai, à droite, au bout d’un an en eau karstique. Le film biologique formé à la surface de la roche a été coloré pour des raisons de visibilité : en orange, cellules bactériennes, en vert, polymères formés par les bactéries.

(Photo : Inés Wilhartitz)