Détail

La vie risquée des truites lacustres

22 avril 2024 |

Toutes les truites naissent dans une rivière. Tandis que les truites de rivière passent toute leur vie dans la rivière où elles sont nées, les truites lacustres migrent au bout d’un certain temps dans le lac et ne reviennent que plus tard au moment de frayer. Malgré des stratégies de vie différentes, les truites de rivière et les truites lacustres font néanmoins partie de la même espèce – en Suisse généralement la truite de souche atlantique (Salmo trutta), l’espèce la plus répandue dans notre pays. Les juvéniles d’une truite lacustre peuvent aussi bien devenir des truites lacustres que des truites de rivière. Cela vaut également pour les juvéniles des truites de rivière. Toutefois, la propension à migrer est au moins partiellement héréditaire. C’est pourquoi les jeunes truites lacustres migreront plus probablement dans le lac que les jeunes truites de rivière.

Parmi les organismes aquatiques déjà très menacés, la truite lacustre est une espèce qui l’est particulièrement à cause de sa stratégie de vie. En effet, les dangers liés au passage entre divers biotopes s’accumulent. En font partie notamment la hausse des températures dans la rivière de naissance, conséquence du changement climatique, les constructions qui font obstacle à la migration sur le trajet jusqu’au lac ou la pêche dans le lac. Pour mieux protéger et promouvoir les truites lacustres, il faut mieux connaître les différentes populations dans les lacs suisses et leurs différences. Ce sont ces connaissances qu’acquiert actuellement le groupe de recherche écologie des poissons de rivière de l’institut de recherche sur l’eau Eawag dirigé par Jakob Brodersen dans un projet de recherche d’ampleur nationale.

Des pêcheuses et pêcheurs professionnels et amateurs ont aidé au prélèvement d’échantillons.

Afin d’étudier tous les lacs naturels suisses et leurs affluents, les chercheuses et chercheurs avaient besoin pour ce projet de l’aide de pêcheuses et pêcheurs professionnels et amateurs. Ceux-ci ont surtout soutenu les chercheuses et chercheurs lors de l'échantillonnage des 21 lacs au total en mettant à disposition des échantillons de truites lacustres. Les chercheuses et chercheurs ont étudié sur les poissons les différences génétiques et écologiques, donc les différences qui apparaissent entre les truites à la croissance. De plus, ils ont pucé des truites du lac des Quatre Cantons pour suivre leur route migratoire.

Mais pourquoi les truites lacustres optent-elles pour une stratégie de vie liée à de tels risques? La réponse est que les lacs offrent davantage de nourriture. Les truites lacustres grandissent donc plus vite, deviennent plus grosses et produisent plus de juvéniles que leurs cousines de rivière. Plus les truites lacustres passent de temps dans le lac, plus elles grossissent. Alors qu’une truite de rivière dépasse rarement les 50 cm, il n’est pas rare que les truites lacustres adultes dépassent les 70 cm, certaines atteignant même plus d’un mètre. Mais avec leur stratégie de vie, elles prennent le risque de ne pas survivre jusqu’à la reproduction.

«De nombreuses truites lacustres quittent leur rivière de naissance au printemps de leur deuxième année, lorsqu’elles mesurent 10 à 20 cm», explique Dominique Stalder, doctorante qui travaille sur le projet sur la truite lacustre. Cependant, le moment de la migration varie selon la rivière et l’individu. «Généralement, les gros poissons migrent plus tôt que les petits, car la taille réduit le risque de mourir pendant la migration», déclare Dominique Stalder. En effet, les risques sont énormes pour les jeunes truites. La descente dans le lac est en soi dangereuse. Dans le lac rodent en outre des prédateurs tels que les oiseaux et d’autres poissons, mais aussi des filets et des leurres de pêche.

Selon les affluents, les truites lacustres sont différentes

Comme les saumons, les truites lacustres retournent pour frayer dans la rivière où elles sont sorties de l’œuf. «Les truites qui reviennent présentent de grandes différences de taille», explique Dominique Stalder. Les truites qui ont migré tôt dans le lac et y sont restées plus longtemps deviennent plus grosses, mais leur probabilité de survie est plus faible. Il existe aussi des différences de taille entre les différents lacs et même entre les différents affluents d’un même lac, bien que les poissons grandissent dans le même biotope. Tandis que certains poissons retournent dans leur rivière pour frayer dès leur premier été dans le lac, la plupart y restent un an de plus. Certains attendent même jusqu’à quatre ans.

Lorsqu’une truite lacustre atteint sa frayère, sa stratégie risquée paie car, grâce à leur taille, les truites lacustres pondent beaucoup plus d’œufs que leurs cousines sédentaires – parfois plus de 10’000 par saison. Toutefois, à peine 10 pour cent des truites qui ont migré réussissent à retourner à leur rivière de naissance et à frayer.

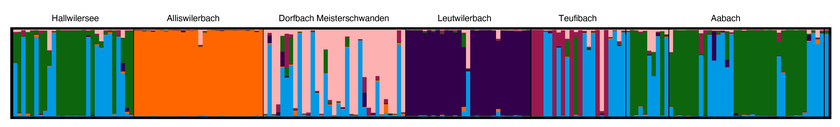

Les chercheuses et chercheurs ont également étudié les différences génétiques des truites. Ils ont constaté que dans plusieurs lacs, les populations de truites qui arrivent dans le même lac par différents affluents, présentent des différences génétiques. «Étant donné que les truites lacustres retournent régulièrement dans leur rivière de naissance, il semble logique que les populations de différentes rivières se soient adaptées aux conditions locales de leur rivière de naissance», déclare le responsable de projet Jakob Brodersen. Il reste à étudier plus précisément si cela se vérifie. La diversité génétique d’une espèce peut être importante pour sa faculté d’adaptation, notamment lorsque les conditions environnementales changent. Alors certaines formes caractéristiques de la constitution physique (p. ex. une mâchoire plus courte ou plus longue) ou du comportement (p. ex. période de frai plus précoce ou plus tardive) peuvent soudain devenir un avantage.

Préserver la diversité

«Les premiers résultats du projet sur la truite lacustre montrent de grandes différences entre les diverses populations de truites lacustres», déclare Jakob Brodersen, «notamment dans la croissance, le mode de migration ou la génétique.» Il ne faut pas mélanger les différentes populations si l’on veut préserver la diversité de ces truites.

«Cela est par exemple pertinent dans les élevages de poissons où l’on fait se reproduire les poissons pour les libérer ensuite dans les eaux et augmenter les effectifs», explique Andrin Krähenbühl du bureau suisse de conseil pour la pêche FIBER, qui apporte son aide au projet sur la truite lacustre pour le transfert dans la pratique des résultats de la recherche. Ce type de repeuplement est pratiqué dans de nombreuses eaux suisses.

Pour protéger pleinement les truites lacustres, modifier les tailles légales de capture pour la pêche pourrait être un point de départ. «Dans les eaux dans lesquelles les truites lacustres ne reviennent qu’à un âge avancé pour frayer, leur taille est souvent déjà supérieure au niveau minimal de capture», explique Andrin Krähenbühl. «Cela signifie que des truites qui n’ont encore jamais frayé peuvent être prises dans le lac.» Pour mieux protéger les truites lacustres dans de tels lacs, il faudrait donc proposer un taille minimale de capture supérieure ou limiter plus strictement les quantités de prélèvement.

Photo de couverture: En passant d’un biotope à l’autre, les dangers s’accumulent pour les truites lacustres (Photo: Michel Roggo).

Financement / Coopération

- Eawag

- BAFU