Den Notausgang für Wasserlebewesen freihalten

Genau wie Menschen, brauchen auch Fluss- und Bachbewohner einen Notausgang, wenn sich Gefahr anbahnt. Doch die Strukturen, die ihnen bei Hochwasser oder Trockenheit Zuflucht bieten, sind in begradigten, kanalisierten und verbauten Fliessgewässern kaum mehr vorhanden. Wie können solche Refugien erhalten und wiederhergestellt werden? Dazu forscht die Gewässerökologin Christine Weber.

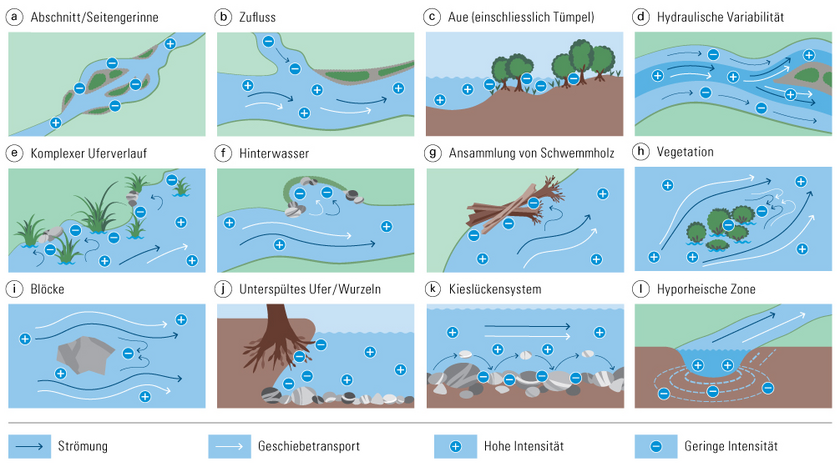

Dort, wo der Mensch nicht eingreift, bestehen Bäche und Flüsse aus einem Mosaik vielfältiger Lebensräume. Sie entstehen durch die natürlichen Abflussschwankungen und dem damit verbundenen Transport von Sand, Kies und Steinen – dem sogenannten Geschiebe – und verändern sich stetig. All diese Habitate erfüllen wichtige Funktionen für die Gewässerlebewesen. In manchen wird gejagt oder gefressen, andere eignen sich für die Fortpflanzung. Und wieder andere dienen als Rückzugsorte, um Störungen wie Trockenheit oder Hochwasser auszusitzen. Solche Refugien finden sich etwa im Porenraum des Flussbetts, in Seitenarmen, unterspülten Ufern, Ansammlungen von Schwemmholz und in Auen. Refugien sind für die Wasserbewohner im Notfall überlebenswichtig und tragen damit wesentlich zum Erhalt der Artenvielfalt bei.

«Die Bedeutung von Refugien wird im Fliessgewässermanagement bisher unterschätzt, und bei Revitalisierungsprojekten gehen sie oft vergessen», sagt Christine Weber, Leiterin der Forschungsgruppe Flussrevitalisierung der Eawag. Das liege unter anderem daran, dass Refugien noch wenig erforscht seien, weil sich die Lebewesen dort nur selten und kurz aufhalten – und während eines Hochwassers die Beprobung schwierig und gefährlich ist. Welche Strukturen bieten bei Hochwasser Rückzugsorte für welche Lebewesen? Wann und wie lange halten diese sich dort auf? Wie wirkt sich die Geschiebedynamik auf Refugien aus? Diesen Fragen ist Christine Weber zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Eawag und der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie VAW der ETH Zürich in drei Studien nachgegangen. Die Arbeiten sind Teil des Forschungsprogramms «Wasserbau und Ökologie», das vom BAFU und vier Institutionen des ETH-Bereichs, darunter die Eawag, getragen wird.

Wie Refugien bei Hochwasser genutzt werden

«In einer Feldstudie am Spöl im Schweizer Nationalpark konnten wir bei einem künstlich ausgelösten Hochwasser beobachten, welche wirbellosen Kleinstlebewesen welche Refugien wie nutzen», erzählt Weber. Die wichtigste Erkenntnis: Auf die Vielfalt, die Vernetzung und die Beständigkeit von Refugien kommt es an. Verschiedene Arten stellen unterschiedliche Ansprüche an Refugien. Hinzu kommt, dass nicht alle Wasserbewohner gleich mobil sind. Während Fische auch einen weiter entfernten Unterschlupf aufsuchen können, sind Insektenlarven auf einen Zufluchtsort in unmittelbarer Nähe angewiesen. «Refugien müssen mit den Wohnhabitaten vernetzt sein, damit sie im Notfall rechtzeitig erreichbar sind. Und sie müssen beim Abklingen des Hochwassers noch oder wieder vernetzt sein, damit die Tiere nach der Störung wieder in ihr Wohnhabitat zurückkehren können.»

Praxisorientierte Forschung im Bereich Wasserbau und Ökologie. Umwelt-Wissen Nr. 2302. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern)

Weniger Geschiebe, weniger Refugien

Wie gut Refugien vernetzt und somit verfügbar sind, wird massgeblich durch die Geschiebezufuhr beeinflusst. «Wir haben mehrere Bäche mit Geschiebesammlern untersucht und festgestellt, dass durch den Geschieberückhalt die Substratvielfalt des Flussbetts abnimmt und dadurch Refugien verlorengehen», erklärt Weber. Weniger Geschiebe bedeutet auch, dass sich die Flusssohle durch Erosion absenkt und sich der Fluss damit mehr und mehr vom Umland abkoppelt. In einem Modellversuch untersuchten Weber und VAW-Doktorandin Cristina Rachelly, wie sich dabei das Refugienangebot in einem revitalisierten Flussabschnitt entwickelt, einer sogenannten eigendynamischen Flussaufweitung. War genügend Geschiebe vorhanden, wurde die Aufweitung bereits bei kleinen, also häufigen Hochwassern überschwemmt und stand als Refugium zur Verfügung. «Bei einem Geschiebedefizit kommt es dagegen erst bei einem starken Hochwasser, wie es nur alle 30 bis 100 Jahre vorkommt, zu einer Überflutung der Aufweitung. Bei kleineren, häufiger auftretenden Hochwasserereignissen haben die Lebewesen somit kaum Überlebenschancen, weil sie sich nicht zurückziehen können.» Mit der Sanierung des Geschiebehaushalts könnte man dafür sorgen, dass bei Hochwasserereignissen mehr Refugien für Gewässerorganismen zur Verfügung stehen. «Hochwasser sind aber ja nicht die einzige Herausforderung», gibt Weber zu bedenken. «Mit dem Klimawandel werden Trockenperioden zunehmen. Dafür braucht es vermutlich andere Arten von Refugien. Hier besteht noch grosser Forschungsbedarf.»

Wissen schaffen – und vermitteln

Nebst mehr Forschung braucht es vor allem mehr Wissensvermittlung, ist Christine Weber überzeugt. In der Vergangenheit hat das Forschungsprogramm «Wasserbau und Ökologie» vorwiegend Fachleute aus der Praxis angesprochen. Das reiche aber nicht aus. «Wir müssen uns verstärkt an diejenigen richten, die über Wasserbau und Gewässermanagement – und damit über den Erhalt oder die Wiederherstellung von Refugien – entscheiden. In vielen Kantonen sind das Gemeinderätinnen und -räte, die oft einen anderen beruflichen Hintergrund haben.» Weber und ihre Kolleginnen und Kollegen haben deshalb einen einfach verständlichen Flyer, eine interaktive Website und eine Reihe unterhaltsamer Erklärvideos produzieren lassen. «Wir möchten damit unter anderem die Bedeutung von Refugien ins Bewusstsein rücken und Handlungsempfehlungen geben, damit Refugien bei Wasserbauprojekten und Revitalisierungen in Zukunft nicht mehr vergessen gehen.»

Ein Beitrag zu den SDGs:

Erstellt von Isabel Plana für das Infotag-Magazin 2023