Archiv Detail

Im Karst lebt sich’s gut dank Biofilm

22. Januar 2014 |

Das mikroskopische Leben in Flüssen und Seen ist recht gut untersucht. Bakterien, im Wasser schwebende Algen und das einzellige oder wenige Zellen grosse Zooplankton bestimmen die biochemische Dynamik dieser Gewässer. Dagegen weiss man über die Lebensgemeinschaften im Grundwasser noch herzlich wenig. Dies obwohl nach neuesten Schätzungen Bakterien mehr als die Hälfte der auf der Erde vorkommenden Biomasse ausmachen und etwa 40 Prozent davon im wassergesättigten Untergrund leben. Dieses Leben hat keine gesundheitliche Relevanz für die Wasserkonsumenten. Doch es beeinflusst die geochemischen Prozesse im Untergrund, zum Beispiel die Bildung von Karst. Eine internationale Forschergruppe mit Schweizer Beteiligung spürt zurzeit der Artenvielfalt sowie der Verteilung und der Funktion von mikrobiologischen Gemeinschaften in Karstsystemen nach. Erste Ergebnisse haben Überraschendes zu Tage gefördert.

90 Prozent schlafen

In Ländern wie der Schweiz, Österreich, Italien oder Deutschland stammen über 70 Prozent des Trinkwassers aus dem Grundwasser, ein erheblicher Teil davon aus Karstsystemen. Karstquellen gelten allerdings als weniger sicher als Grundwasserbrunnen in den kiesig-sandigen Talböden. Denn auch wenn ihr Basisabfluss eine gute Wasserqualität zeigt, können bei Regenereignissen Schadstoffe von der Oberfläche über Spalten und Höhlen schnell ins Karstwasser vordringen und kaum verändert an der Quelle wieder austreten.

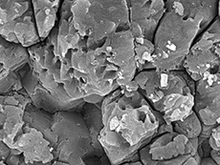

Die Eawag-Mikrobiologin Inés Wilhartitz hat zusammen mit Kollegen der Technischen Universität Wien gezeigt, dass es in Karstaquiferen einheimische Mikroorganismen gibt, die für gewisse Quellsysteme typisch sind. Es stellte sich auch heraus, dass im Quellwasser zwar frei schwimmende Zellen enthalten sind, über 90 Prozent davon aber gleichsam schlafen: Sie zeigen keine oder nur äusserst geringe Stoffwechselaktivitäten. Ein Grund dafür könnte die Nährstoffarmut in den Karstsystemen sein. «Das bedeutet aber nicht, dass in den Karstsystemen keine biologische Aktivität herrscht», sagt Wilhartitz. So weisen die Experimente der Wissenschafter nach, dass sich im Karst das Leben in Biofilmen abspielt, die sich auf dem Gestein und – gut geschützt – in winzigen Zwischenräumen entwickeln (Abb. 2). «Die bakterielle Produktion und vermutlich auch andere Stoffwechselvorgänge sind dort rund eine Million Mal grösser als im freien Wasser», sagt die Forscherin. Das heisst, dass die von Bakterien beeinflussten biogeochemischen Prozesse im Karst, also auch die Reinigungsleistung, sich fast ausschliesslich mit den Vorgängen in den Biofilmen erklären lassen.

Biodiversität auch abhängig von der Nutzung des Einzugsgebietes

40 Karstquellen im ganzen Alpenbogen hat das Team näher unter die Lupe genommen, um mehr über die Zusammensetzung dieser für den jeweiligen Ort einzigartigen Gemeinschaften zu erfahren. Je mehr die Forschenden der Bedeutung der Biofilme im Erdinnern auf die Spur kommen, umso mehr Fragen stellen sich zur Zusammensetzung dieses Aufwuchses. Offensichtlich widerspiegeln die gefundenen biogeografischen Muster nämlich auch die Nutzung des Einzugsgebietes und verschiedene Umweltfaktoren, wie die Gesteinsart oder die Aufenthaltszeiten des Wassers im System. Weil solche lokalen Quellgemeinschaften vermutlich rasch auf Stress reagieren, zum Beispiel auf eine Gewässerverschmutzung durch Oberflächenstoffe, ist es wichtig, mehr Informationen über sie zu sammeln.

Dank moderner genetischer Analysemethoden (paralleles Sequenzieren und Divergenzmessungen innerhalb von Gemeinschaften) sind in den letzten zwei Jahren grosse Datenmengen über die Karstmikrobiologie zusammengekommen. Sie definieren erstmals einen Referenzzustand der beprobten Karstquellen. «Nur so können künftige Veränderungen in der Zusammensetzung und der Funktion der mikrobiologischen Lebensgemeinschaften – zum Beispiel verursacht durch die Klimaveränderung, Tourismus oder Landwirtschaft – überhaupt registriert werden», erklärt Wilhartitz. Der vorsorgliche Schutz der unterirdischen Biodiversität und der Funktionsweise dieser sensiblen Ökosysteme bekommt damit eine Bedeutung, die über den rein ethischen Aspekt hinausgeht.

Qualitätsvorsorge für Karstquellen

Die Resultate der laufenden Untersuchungen dienen aber nicht nur dazu, zukünftige Umweltveränderungen zu dokumentieren. Sie haben schon heute einen direkten Nutzen für Trinkwasserversorgungen, die auf Karstwasser angewiesen sind: Sprunghafte Veränderungen der Bakterienanzahl und bestimmter Kohlenstoffkomponenten im Quellwasser zeigen nämlich schon vor dem Eintreffen des jungen Oberflächenwassers an, wenn starke Regenfälle oder andere Ereignisse im Einzugsgebiet eine Verschlechterung der Wasserqualität erwarten lassen. Verfügen Brunnenmeister über diese Information, können sie Karstquellen wenn nötig frühzeitig vom Versorgungsnetz trennen.

Viren und knappe Nahrung als Regulatoren

Bakterien sind vor allem im Grundwasser ein wichtiger Teil der Nahrungskette, da sie von höheren Lebewesen (zum Beispiel Flagellaten) gefressen werden können. Das übliche Fressen- und Gefressen-werden, könnte man meinen. Inés Wilhartitz und ihre Forscherkollegen haben nun gezeigt, dass Bakterien im Karstwasser nicht so sehr durch andere Organismen bedroht sind, sondern eher durch ein Zusammenspiel von knappem Nahrungsangebot und Virenbefall kontrolliert werden. Die Bakterienbruchstücke, die nach einem Virenbefall entstehen, dienen anderen Bakterien wieder als Nahrung. Für das Überleben der einheimischen, gebietstypischen bakteriellen Gemeinschaften im Karstwasser kann das ausschlaggebend sein. Denn in Systeme mit hohem Wasseralter (10 bis 20 Jahre) dringen kaum Nährstoffe von der Oberfläche ein.

Das Projekt «Mikrobiologische Gemeinschaften in Karstgrundwasser – ökologisches Räderwerk im Untergrund» wird vom Schweizerischen Nationalfonds im Rahmen des Programms «Ambizione» unterstützt und läuft noch bis zum Frühling 2014. Ausser der Eawag sind auch die Technische Universität Wien, die Universitäten Ljubljana (Slowenien) und Greifswald (Deutschland), das österreichische Forschungsunternehmen Joanneum Research sowie das Schweizer Bundesamt für Umwelt und weitere Verwaltungsstellen beteiligt. Weitere Informationen

Karst

Neben teils skurrilen Oberflächenformen, wie Dolinen oder Karrenfeldern (im Bild: Karrenfeld in der Nähe des Pragelpasses im Kanton Schwyz), ist ein vorwiegend unterirdischer Wasserhaushalt ein Hauptmerkmal in Karstgebieten. Das Wasser sickert oder fliesst nicht primär durch poröses Gestein oder Schotter, sondern durch Spalten und Höhlen. Diese sind im Laufe der Zeit durch eine chemische Verwitterung des Kalksteins (Calciumcarbonat) und ähnlicher Sedimente entstanden: Wasser reagiert mit Kohlendioxid aus der Luft zu Kohlensäure, welche das kalkhaltige Gestein auflöst. Mitverantwortlich für das Gleichgewicht von Calciumcarbonat und Kohlensäure sind Mikroorganismen mit ihrem Stoffwechsel. Laut Experten sind weltweit 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung ganz oder teilweise von Wasser aus Karstsystemen abhängig. Typische Karstregionen in der Schweiz sind der Jura, die Region rund ums Höllloch im Kanton Schwyz oder das Toggenburg.

Rasterelektronenmikroskopaufnahme eines Plättchens aus Kalkstein. Links zum Zeitpunkt null, rechts nach einem Jahr im Karstwasser. Der biologische Aufwuchs – unter anderem Bakterienzellen (orange) und die von ihnen produzierten netzförmigen Polymere (grün) – wurde zur besseren Sichtbarkeit eingefärbt.

(Foto: Inés Wilhartitz)