«Ich habe noch nie an einem so gefragten Thema gearbeitet»

Beitrag aus dem Infotag-Magazin 2022

Die Umweltingenieurin Tamar Kohn ist seit 2007 Professorin an der EPFL. Sie leitet dort das Labor für Umweltchemie (LCE) und untersucht, wie sich virale Krankheitserreger in der Umwelt verhalten. Nachfolgend gibt sie Einblicke in das von ihr mitinitiierte Covid-Monitoring im Abwasser.

Frau Kohn, Anfang Januar 2020 wurde in China das Virus SARS-CoV-2 identifiziert. Bereits im Februar nahmen Sie und Ihr Team erste Abwasserproben, um diese auf das Virus zu untersuchen. Wie war es möglich, so schnell zu reagieren?

Dank eines Postdocs, der sich bei mir seit 2018 mit Viren im Abwasser beschäftigt, hatten wir das Fachwissen schon im Labor und wussten, wie sich Viren detektieren lassen. Als das Coronavirus in China auftauchte, kontaktierte mich der Leiter der Eawag-Forschungsgruppe Krankheitserreger & Menschliche Gesundheit, Tim Julian, mit dem ich schon vorher viel zusammengearbeitet hatte. Er beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie Krankheitserreger durch die Umwelt übertragen werden. Ausserdem nahmen wir von der Eawag noch Christoph Ort ins Ad-hoc-Team, weil er als Leiter der Gruppe Schmutzstoffe in Kanälen die Abwasserszene in der Schweiz sehr gut kennt. Er musste – vereinfacht gesagt – nur das Telefon in die Hand nehmen und die Proben kamen. Dank dieser interdisziplinären Expertise konnten wir direkt anfangen, als in der Schweiz alles losging.

Haben Sie im Auftrag der Behörden oder in Eigenregie gehandelt?

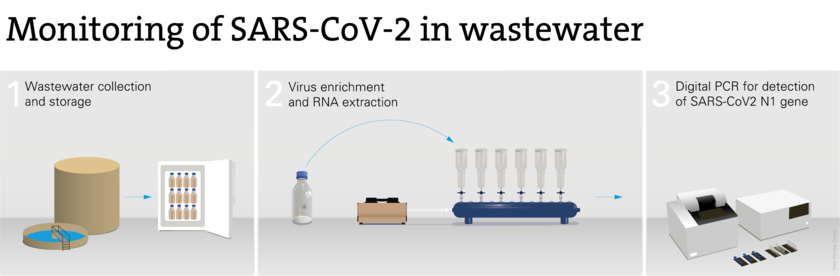

Es war die Initiative unseres Forschungsteams. Im Umweltingenieurbereich war von Anfang an klar, dass die Detektion von Covid-19 im Abwasser eine mögliche Methode zur Überwachung der Pandemie sein wird. Unter den Forschenden wurde denn auch sehr schnell ein internationales Netzwerk aufgebaut. Das Schwierige war, die Methode auch den Public-Health-Leuten schmackhaft zu machen. Das Konzept wird zwar international schon länger auf die Überwachung von Polioausbrüchen angewendet, aber dort wird eher qualitativ und mit Stichproben gearbeitet, während wir ein zeitlich hoch aufgelöstes und quantitatives Monitoring machen. Wir mussten schon etwas Vorarbeit leisten, um zu zeigen, dass die Methode etwas Wertvolles ist und es sich lohnt, dort zu investieren. Nach rund einem Jahr ist das BAG eingestiegen und hat uns dann ein Forschungsprojekt zur Überwachung von sechs ARAs in der Schweiz finanziert.

Was sind die Vorteile einer Virendetektion im Abwasser gegenüber dem klinischen Testen?

Wir können damit unabhängig von der Testbereitschaft der Bevölkerung die ganze Dynamik der Pandemie überwachen und zum Bespiel schauen, wo die Virenkonzentration nach einer Massnahme abnimmt oder wo sie gleich bleibt. Jetzt, wo die Tests zurückgehen, sehen wir im Abwasser trotzdem noch, wie sich die Pandemie verhält. Wir können auch frühzeitig erkennen, wenn in der Schweiz neue Virusvarianten erscheinen, sofern sie vorher schon irgendwo auf der Welt aufgetreten sind. Hingegen ist es sehr schwierig, etwas zu finden, wenn man nicht weiss, wonach man suchen muss. Dort stösst dann das Frühwarnsystem an seine Grenzen.

Welches waren Ihre persönlichen Höhe- bzw. Tiefpunkte bei diesem Forschungsprojekt?

Ein Highlight war, dass die Zusammenarbeit super funktioniert hat, erstens international, aber auch national, zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen von der ETH Zürich, aber auch mit den Kantonen und den ARA-Mitarbeitenden. Erfreulich war auch, dass sich die Öffentlichkeit sehr für unsere Methode interessierte, besonders als wir die Alpha-Variante gefunden haben, bevor sie klinisch detektiert wurde. Ich habe noch nie an einem Forschungsthema gearbeitet, bei dem man dermassen gefragt und nahe an der Tagesaktualität ist. Auf der anderen Seite war das alles sehr viel Arbeit, gerade während des Lockdowns, als unser Covid-Team noch klein war. Wir waren auf Labore angewiesen, die eigentlich geschlossen sein sollten, mussten gleichzeitig auf Online-Vorlesung umstellen und hatten teilweise kleine Kinder zu Hause, die wir «homeschoolen» sollten. Diese ersten Monate waren extrem anspruchsvoll.

Wie geht es nun weiter mit dem Covid-Monitoring und wird es eventuell auf andere Infektionskrankheiten ausgeweitet?

Unser Forschungsprojekt läuft vermutlich noch bis Ende 2022. Parallel dazu hat das BAG jetzt das Covid-Monitoring auf über 100 ARAs in der ganzen Schweiz ausgeweitet. Wir sind deshalb in einer guten Startposition für eine langfristige Überwachung des Abwassers. Es hat etwas Zeit gebraucht, die Logistik auf die Beine zu stellen und ein Netzwerk aufzubauen. Aber diese Arbeit ist jetzt gemacht und es wäre einfach, da weiterzumachen. Es gibt auch international Bestrebungen, das Abwassermonitoring weiter aufrechtzuerhalten, nicht nur für Covid, sondern zum Beispiel auch für die nächsten Influenzaausbrüche. Es gibt auch diverse andere Krankheiten, die man so gut beobachten könnte. Ich hoffe sehr, dass die Schweiz in Zukunft auf das Abwassermonitoring setzt, um generell Infektionskrankheiten in der Bevölkerung zu überwachen und zu analysieren.

Erstellt von Christine Huovinen für das Infotag-Magazin 2022